Helmut Kohl auf seiner Wahlreise in Erfurt, 22. Februar 1990.

©© KAS/Rainer Unkel

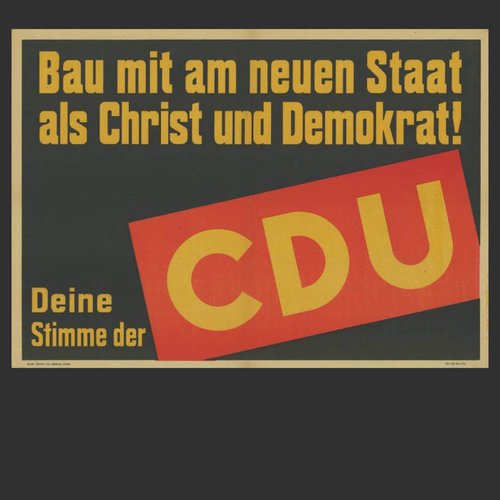

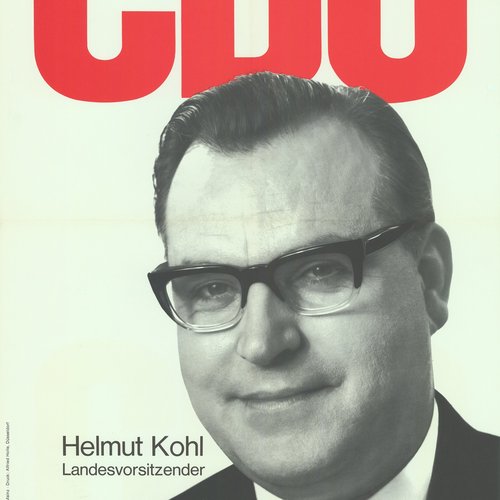

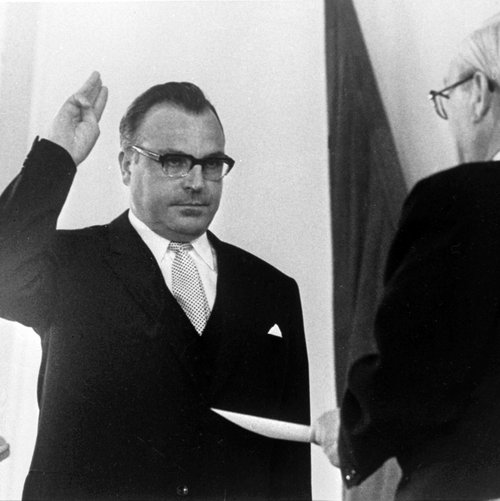

Kanzler der Einheit. Als die SED-Diktatur durch die Friedliche Revolution in der DDR gestürzt wird, ergreift Helmut Kohl mit seinem Zehn-Punkte-Programm am 28. November 1989 die Initiative. Es gelingt ihm, in intensiven Verhandlungen die Vereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 sicherzustellen.

Mit dem Sieg bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 wird Helmut Kohl erster Bundeskanzler des wiedervereinigten Deutschlands.